Ringkasan Utama

- CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 melambat ke kisaran 4,7 – 4,8%, turun dari 4,87% pada kuartal I. Sepanjang 2025, pertumbuhan diperkirakan berada di level 4,6 – 4,8%.

- Pengenaan tarif resiprokal sebesar 19% membuat Indonesia harus menanggung beban komitmen komersial senilai Rp368 triliun, termasuk pembelian 50 pesawat Boeing. Penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%, sementara daya saing Indonesia tertinggal dari negara pesaing seperti Vietnam.

- Indeks Penjualan Riil hanya tumbuh 1,2% (separuh dari kuartal sebelumnya), Indeks Keyakinan Konsumen terkontraksi -5,1%, dan proporsi tabungan rumah tangga turun dari 16,6% menjadi 14,6%. PHK melonjak 27,7%, memaksa masyarakat menggerus tabungan untuk konsumsi dasar.

- Dengan sisa waktu kurang dari enam bulan, untuk mengejar target pertumbuhan minimal 5%, pemerintah tidak bisa hanya bekerja sebagaimana biasanya (business as usual), tetapi perlu efektif mendorong pemulihan konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah pada kuartal tiga dan empat.

Ekonomi Indonesia masih terjebak dalam pusaran ketidakpastian global yang menguat. Gejolak ini dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal Presiden Trump dan eskalasi ketegangan geopolitik di Selat Hormuz yang memuncak pada 13 – 24 Juni 2025, memaksa direvisinya proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 ke arah yang lebih pesimis.

Indonesia telah menyepakati tarif resiprokal AS sebesar 19% terendah di antara negara ASEAN namun tetap lebih tinggi dari tarif yang sudah eksis. Yang lebih mengkhawatirkan, penerapan tarif serupa ke mitra dagang utama seperti Tiongkok akan menciptakan efek domino yang mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia.

Di tengah turbulensi global, kinerja ekonomi domestik kuartal II 2025 belum menunjukkan sinyal pemulihan yang meyakinkan. Indikator konsumsi rumah tangga mengungkap realitas pahit: mayoritas masyarakat Indonesia masih mengerem belanja non-esensial akibat terpangkasnya disposable income. Investasi pun diperkirakan belum pulih signifikan karena efektivitas kebijakan pemerintah yang masih dipertanyakan dan preferensi investor global yang belum membaik. Bahkan belanja pemerintah diprediksi terkontraksi karena berbagai program prioritas belum berjalan optimal.

CORE memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 akan berada di kisaran 4,7 – 4,8%, mencerminkan perlambatan dibandingkan realisasi triwulan I sebesar 4,87%. Perlambatan ini dipicu oleh trilogi masalah mulai dari konsumsi rumah tangga yang terus melemah, kontraksi belanja pemerintah, hingga pertumbuhan investasi yang masih lamban. Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2025, pertumbuhan diperkirakan tetap bertahan di level 4,6 – 4,8% konsisten di bawah 5% sebagaimana proyeksi CORE pada April lalu.

Momentum pemulihan ekonomi kini bertumpu pada keberanian pemerintah mengambil langkah-langkah terobosan. Jika pemerintah tetap beroperasi dengan pendekatan business as usual, risiko ekonomi Indonesia terperosok lebih dalam di dalam enam bulan mendatang bukanlah skenario yang mustahil.

Kegagalan Negosiasi Tarif

Eskalasi perang dagang Trump sejak April 2025 memicu ketidakpastian ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketegangan tarif resiprokal yang dimulai awal April mengancam pertumbuhan ekonomi dunia. International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2025 menjadi 2,8% pada April turun drastis dari prediksi Januari sebesar 3,3%. Ironisnya, angka April ini belum memperhitungkan dampak penuh perang dagang Trump.

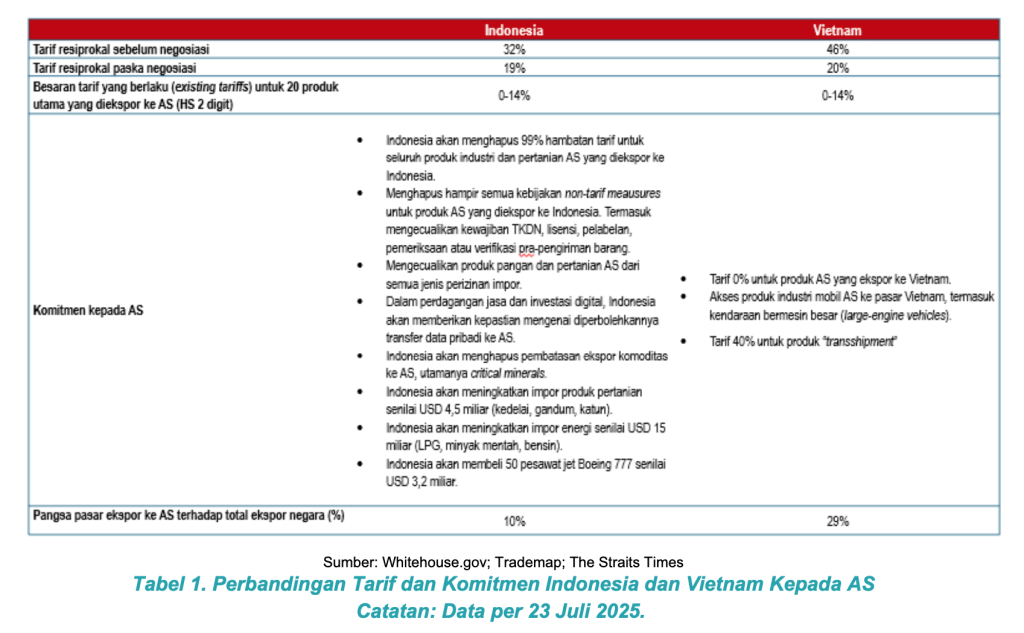

Pemerintah gagal dalam melakukan negosiasi tarif meskipun Indonesia mengumumkan kesepakatan tarif resiprokal sebesar 19% untuk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS). Kesepakatan negosiasi yang oleh pemerintah Indonesia disebut sebagai hasil dari “exceptional struggle” ini harus dibayar mahal (Tabel 1).

Jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya, penerapan tarif resiprokal dapat mendorong peningkatan tarif secara signifikan. Misalnya, untuk produk tekstil, tarif dapat meningkat hingga 30%, yang terdiri dari tarif dasar sebesar 11% ditambah tarif resiprokal sebesar 19%.

Di saat yang bersamaan Indonesia melakukan penghapusan kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff measures), termasuk penghapusan kewajiban TKDN, lisensi, pelabelan, pemeriksaan atau verifikasi pra-pengiriman untuk produk ekspor AS.

Tidak berhenti di situ, Indonesia juga harus menyepakati pembelian beberapa produk AS: pembelian produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar (Rp 72 triliun, asumsi kurs Rp 16.000), pembelian 50 pesawat Jet Boeing 777 senilai 3,5 miliar (Rp 56 triliun), dan pembelian minyak mentah dan LPG senilai USD 15 miliar (Rp 240 triliun). Total komitmen komersial ini mencapai kurang lebih Rp 368 triliun.

CORE mensimulasikan bahwa penerapan tarif resiprokal 19% akan memotong volume ekspor Indonesia ke pasar dunia kurang lebih 2,65%. Namun, dalam skenario kami, potensi menurunnya ekspor ini bisa dikompensasi jika Indonesia bisa mendiversifikasi pasar ke anggota-anggota BRICS.

Selain itu, akibat tarif resiprokal 19%, ada potensi menurunnya surplus ekonomi di Indonesia sebesar USD 3,16 milyar. Penurunan surplus ekonomi adalah ekses dari jatuhnya konsumsi produk Indonesia di pasar AS, yang mengurangi surplus produsen Indonesia, utamanya industri dengan tujuan ekspor pasar AS.

CORE menilai, meski Indonesia dikenai tarif resiprokal 19% (sejauh ini adalah tarif yang terendah bersama Filipina di antara negara rekan dagang AS di ASEAN), daya saing produk ekspor Indonesia ke pasar AS relatif lebih rendah terutama jika dibandingkan dengan Vietnam. Pertama, perbedaan tarif resiprokal Indonesia dan Vietnam hanya 1%, yang mana Vietnam dikenai tarif 20%. Kedua, banyak produk ekspor Vietnam yang memiliki nilai Revealed Comparative Advantage (RCA) lebih bagus daripada Indonesia.

Sebagai contoh, nilai RCA produk alas kaki dan mesin listrik Indonesia, produk unggulan ekspor kita ke AS, masing-masing adalah 2.3 dan 1.2, sementara Vietnam mencapai 3,0 dan 1,5. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai RCA, semakin kompetitif produk suatu negara tersebut di pasar global.

Selain itu, biaya produksi industri tekstil di Vietnam juga lebih rendah ketimbang di Indonesia karena biaya tenaga kerja di Vietnam yang lebih murah. Dalam konteks seperti ini, tarif 19% tidak serta merta berita bagus bagi produk utama ekspor Indonesia di pasar AS. Celakanya lagi, Indonesia perlu menanggung biaya tambahan atas komitmen komersial dengan AS.