JAKARTA – Studi ini menyoroti bahwa kerusakan ekosistem gambut tidak hanya memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga banjir asam yang berulang. Berbagai temuan di dalamnya mengindikasikan bahwa degradasi hidrologis akibat konsesi ekstraktif di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, dapat meningkatkan kerentanan banjir.

Banjir gambut, dengan karakteristik air asamnya, menjadi penanda kondisi ekologis yang memburuk, berkaitan erat dengan tata kelola lahan serta praktik kanalisasi dan deforestasi.

Narasi tentang kerusakan gambut yang seringkali hanya fokus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ternyata juga perlu menyoroti ancaman signifikan lainnya: banjir.

Banjir di lahan gambut bukanlah fenomena alam biasa. Ini adalah indikasi perubahan dalam sistem hidrologis alami yang seringkali berkaitan dengan alih fungsi lahan oleh perusahaan pemegang izin eksploitasi.

Air banjir yang muncul akibat perubahan lanskap gambut bersifat asam, berpotensi memengaruhi kualitas air, merusak ekosistem, dan menghambat pertumbuhan vegetasi. Dampaknya meluas menjadi efek domino ekologis, seperti pelepasan gas rumah kaca dan polutan. Ini menciptakan tantangan ganda bagi masyarakat, yang harus menghadapi ancaman asap karhutla di musim kemarau dan kerugian akibat banjir berulang di musim penghujan.

Identifikasi mendalam menunjukkan bahwa konsesi ekstraktif memiliki korelasi kuat dengan degradasi gambut dan peningkatan risiko bencana. Praktik seperti drainase intensif, pembalakan, dan pembangunan kanal ribuan kilometer oleh perusahaan Hak Guna Usaha (HGU) sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) telah secara sistematis mengubah fungsi hidrologis gambut.

Studi ini menunjukkan bahwa 41% lahan HGU perkebunan sawit dan 27% lahan PBPH-HTI di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di seluruh Indonesia sangat rentan banjir. Perusahaan-perusahaan besar yang mengelola jutaan hektare KHG, teridentifikasi berkontribusi signifikan terhadap kerentanan banjir ini. Hal ini menegaskan bahwa aktivitas korporasi memiliki dampak susbtansial terhadap ekosistem gambut.

Upaya perlindungan gambut menghadapi tantangan serius dari kerangka regulasi yang belum optimal dan penegakan hukum yang kurang efektif. Ketiadaan UndangUndang khusus tentang gambut menyebabkan Peraturan Pemerintah (PP) rentan dianulir oleh UU yang lebih tinggi. Hal ini bahkan memunculkan interpretasi yang dapat memungkinkan aktivitas di wilayah gambut lindung, seperti yang diatur oleh UU Cipta Kerja.

Sementara, keterbatasan sanksi pidana di tingkat PP justru berpotensi membatasi efektivitas penegakan hukum preventif. Kondisi mencerminkan dinamika antara pertimbangan politik hukum terkait perlindungan ekosistem gambut dan tuntutan ekonomi. Pandangan ini berpotensi mengakomodasi aktivitas ekstraktif oleh korporasi, yang dapat berkontribusi pada degradasi lahan gambut dan menimbulkan risiko jangka panjang bagi lingkungan serta masyarakat.

Latar Belakang

Kerusakan ekosistem gambut di Indonesia selama ini seringkali dibahas dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Narasi ini menjadi elemen sentral dalam agenda restorasi, kebijakan pengelolaan, serta kerangka hukum nasional hingga internasional. Meskipun urgensi kerusakan akibat karhutla memang penting, fokus berlebihan dapat mengurangi perhatian terhadap ancaman ekologis lain yang tak kalah serius, yaitu banjir.

Dalam konteks lahan gambut, banjir bukan sekadar fenomena hidrometeorologi musiman, melainkan indikasi gangguan pada sistem pengaturan air alami yang berdampak luas pada ekosistem dan siklus hidrologis.

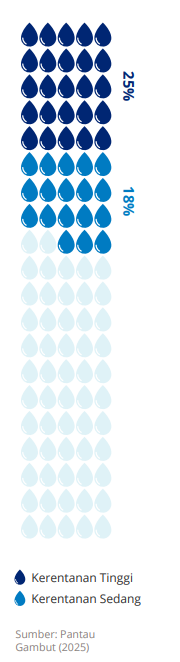

Studi sebelumnya dari Pantau Gambut (2025) berjudul “Tenggelamnya Lahan Basah” menemukan bahwa degradasi fungsi hidrologis gambut adalah faktor utama banjir. Hal ini terutama terjadi di wilayah yang telah mengalami alih fungsi lahan dalam skala masif. Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa 25% dari seluruh wilayah Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia masuk dalam kategori kerentanan banjir tinggi, sementara 18% dalam kategori sedang.

Studi ini akan berfokus menyajikan sebaran dan dampak banjir yang terjadi di area KHG akibat kerusakan ekosistem di dalam wilayah konsesi.

Analisis di dalamnya menjelaskan bahwa permasalahan banjir berkaitan erat dengan praktik pengelolaan lahan berskala besar oleh korporasi yang memiliki akses penuh terhadap modal dan mendapatkan dukungan izin dari pemerintah untuk aktivitas eksploitasi.

Informasi yang kami sajikan bertujuan untuk menyoroti peran vital ekosistem gambut sebagai penjaga kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang

Gambar 1 Kerentanan Banjir di Seluruh KHG di Indonesia

Banjir pada Ekosistem Gambut

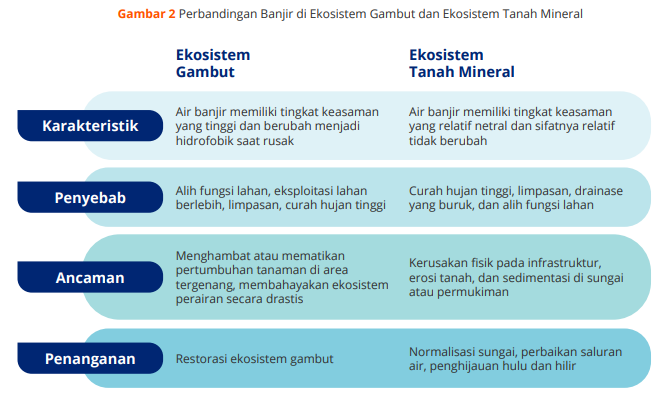

Banjir akibat rusaknya gambut memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan banjir di ekosistem lain, terutama karena sifat unik tanah gambut. Ciri utamanya adalah tingginya kadar asam organik dan senyawa fenolik dalam air banjir. Senyawa ini berasal dari material organik penyusun lapisan tanah gambut yang tidak terurai sempurna.

Jika terakumulasi berlebihan akibat banjir, senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengganggu ekosistem perairan.2 Kondisi ini berbeda dengan banjir di ekosistem mineral, seperti di sepanjang sungai besar atau daerah urban, di mana tingkat keasaman air banjir relatif lebih netral dan tidak mengandung senyawa beracun dalam konsentrasi tinggi.

Faktor penyebab dan cara menangani banjir di kedua ekosistem ini pun berbeda. Banjir pada ekosistem dengan tanah mineral sebagian besar disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, limpasan, dan drainase yang buruk. Banjir di area ini umumnya akan cepat surut dan penangannya relatif lebih mudah dibandingkan pada ekosistem gambut. Penanganan standar biasanya meliputi normaliasi sungai, perbaikan saluran air, serta penghijauan hulu dan hilir, tanpa perlu restorasi berkepanjangan seperti mengembalikan fungsi lahan gambut.

Sementara itu, banjir di lahan gambut umumnya terjadi akibat kesalahan peruntukan lahan oleh perusahaan yang mendapatkan izin eksploitasi dari pemerintah. Kesalahan ini sering diikuti pembuatan kanal berlebihan yang mengakibatkan penurunan muka tanah(subsiden), kekeringan gambut, hingga memicu bencana karhutla dan banjir.

Terlebih lagi, sifat tanah gambut yang sudah rusak menjadi hidrofobik (tidak lagi bisa menyerap air). Akibatnya, air yang seharusnya tersimpan oleh gambut, justru mengalir bebas menciptakan banjir limpasan ke area sekitarnya yang semestinya tidak terkena dampak.