Empat Kritik Desain Koperasi Merah Putih

Meski berangkat dari niat baik untuk menghidupkan ekonomi rakyat, program koperasi desa Merah Putih berisiko menjauh dari semangat koperasi ala Bung Hatta jika tidak dirancang dengan matang. CORE Indonesia mencatat, setidaknya empat aspek krusial yang perlu dievaluasi secara serius agar program ini betul-betul berdampak positif bagi ekonomi desa.

Pertama, dari sisi konsep dasar. Pembentukan koperasi desa Merah Putih yang mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 berpotensi bertentangan dengan semangat koperasi yang terbuka dan berbasis kepentingan ekonomi anggota. Undang-undang ini adalah revisi dari UU No. 12 Tahun 1967, landasan koperasi fungsional seperti Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa Orde Baru.

Masalahnya, kedua UU ini mengedepankan keanggotaan yang homogen. Jika pendekatan ini dilanjutkan, besar kemungkinan koperasi desa hanya akan jadi formalitas administratif, sekadar memenuhi target, tanpa membangun struktur ekonomi yang benar-benar mandiri. Lebih-lebih, hal ini tidak sesuai dengan marwah koperasi yang digagas Bung Hatta.

Padahal, semangat awal koperasi Indonesia dalam UU No. 79 Tahun 1958 justru bertumpu pada inisiatif masyarakat akar rumput. Gerakan koperasi kala itu lahir dari bawah, bukan dipaksakan dari atas. Karena itu, jika koperasi desa Merah Putih tetap memakai kerangka lama, program ini berisiko mengulang kegagalan KUD: birokratis, tak otonom, dan jauh dari kebutuhan warga desa.

Kedua, dari sisi kelembagaan. Hadirnya koperasi Merah Putih berpotensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah lebih dulu ada. Padahal, banyak BUMDes saat ini belum maksimal berkontribusi terhadap ekonomi desa. Bukannya memperkuat BUMDes yang sudah ada, pemerintah justru menambah satu lagi struktur kelembagaan, tanpa kejelasan integrasi fungsi.

Ini rawan menimbulkan duplikasi ekonomi desa yang membingungkan masyarakat maupun aparatur desa. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah dan bersifat instruktif makin memperlemah daya gerak kedua lembaga ini.

Tak hanya itu, kehadiran koperasi desa Merah Putih juga berpotensi menyulitkan perencanaan dan optimalisasi penggunaan dana desa. Surat edaran Menteri Desa dan PDT No. 6 Tahun 2025 bahkan mewajibkan desa yang belum punya BUMDes untuk mengalokasikan minimal 20% dana desa ke koperasi Merah Putih.

Hal ini bisa memperburuk kualitas pembangunan ekonomi desa. Modal dan sumber daya terserap untuk program yang belum tentu sejalan dengan kebutuhan lokal. Padahal, semangat koperasi mestinya tumbuh dari partisipasi dan inisiatif warga, bukan lewat instruksi dari pusat.

Ketiga, dari sisi pendanaan. Skema pembiayaan koperasi Merah Putih lewat APBN berisiko membebani fiskal negara. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2025, disebutkan bahwa dana akan disalurkan melalui dua skema: channelling dan executing.

Skema channelling berarti dana APBN disalurkan lewat Bank Himbara untuk membiayai infrastruktur awal koperasi. Estimasinya mencapai Rp 400 triliun, dengan asumsi 80.000 koperasi menerima masing-masing Rp 5 miliar. Ini bisa menimbulkan risiko tak terduga ( contigency risk ) terhadap APBN.

Skema kedua, executing, mengandalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lewat Bank Himbara. Namun, karena sebagian besar koperasi desa ini baru dibentuk, risiko gagal bayar cukup tinggi. Jika tidak dikelola hati-hati, skema ini bisa menurunkan kualitas portofolio kredit perbankan nasional, terutama Himbara.

Keempat, dari sisi tata kelola. Belajar dari pengalaman pengelolaan dana desa dan BUMDes, menunjukkan bahwa persoalan manajerial masih menjadi kendala utama. Efisiensi rendah, tata kelola lemah, bahkan korupsi kerap terjadi.

Desain koperasi desa Merah Putih yang cenderung instruktif dari pemerintah pusat tidak sejalan dengan spirit utama koperasi: partisipatif, inisiatif, dan sukarela dari masyarakat

Memberikan plafon dana Rp 3–5 miliar per koperasi tanpa kesiapan manajemen berpotensi membuka ruang penyimpangan. Tanpa semangat koperasi yang partisipatif dan tata kelola yang sehat, koperasi desa Merah Putih justru bisa mengulangi kisah koperasi simpan pinjam bermasalah di berbagai daerah.

Kita tidak ingin program ini menjadi celah baru bagi penguasaan elit ( elite capture ) dan politisasi koperasi. Koperasi, sebagai lembaga demokratis ekonomi rakyat, sering kali disalahgunakan oleh segelintir elite.

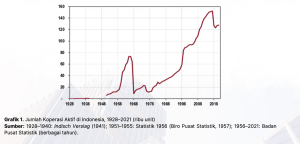

Dalam sejarah Indonesia, politisasi koperasi bukan hal baru. Sejak 1950-an, koperasi sempat dekat dengan partai politik besar seperti PNI dan PKI. Grafik 1 menunjukkan, jumlah koperasi melonjak dari 16.602 unit pada 1959 menjadi 73.525 pada 1965, namun ambruk jadi 8.893 unit pada 1968 saat arah politik berganti dan koperasi tak lagi punya ‘pelindung’.

Setelah reformasi, jumlah koperasi aktif memang meningkat, namun didominasi koperasi simpan pinjam (KSP). Sayangnya, banyak KSP berkembang tak sehat. Alih-alih memperkuat produksi, KSP justru cenderung konsumtif, bahkan menyerupai praktik rentenir (Baswir, 2022: 74).

Bung Hatta sudah mengingatkan, koperasi bisa melenceng jadi “persekutuan majikan” jika hanya dikuasai segelintir orang dan mengabaikan kepentingan bersama. (Hatta, 1954: 191).

Dengan absennya spirit koperasi yang sungguh- sungguh dan tata kelola koperasi yang baik, program ini bisa membuka celah korupsi dan penyelewengan dana, sebagaimana banyak terjadi dalam kasus koperasi simpan pinjam di berbagai daerah di Indonesia.