Insight Sektor Strategis

Manufaktur

Sektor manufaktur Indonesia tersandung dilema: momentum positif pada kuartal I yang rapuh dan ancaman perlambatan struktural di tengah gejolak global yang menguat. Meski pertumbuhan manufaktur pada kuartal I 2025 mencapai 4,55%, melampaui realisasi periode yang sama tahun lalu (4,13%) namun melambat dari kuartal IV 2024 (4,89%). Euphoria sesaat ini lebih mencerminkan dorongan musiman ketimbang pemulihan fundamental yang berkelanjutan.

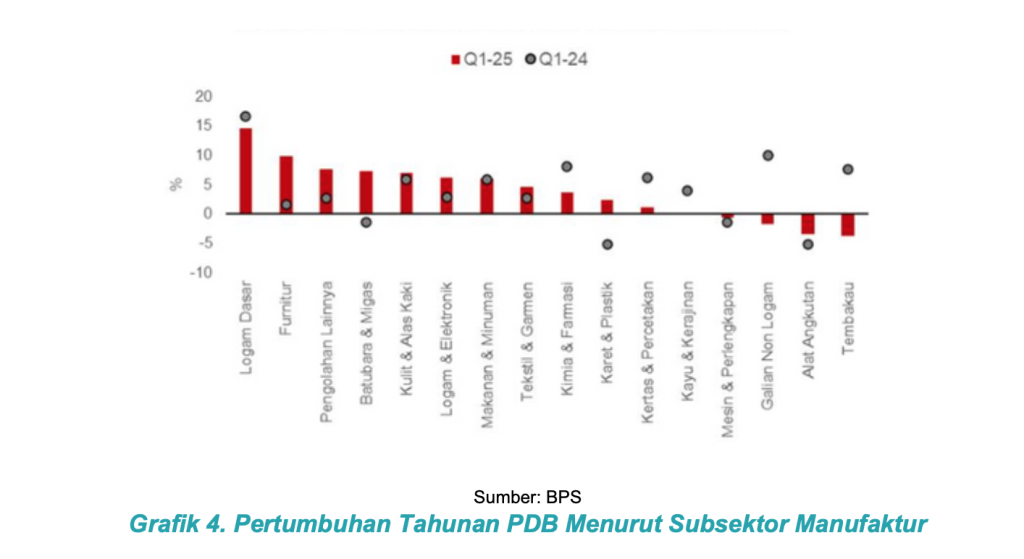

Dinamika sektoral kuartal I 2025 mengungkap ketimpangan kinerja yang mengkhawatirkan. Subsektor makanan-minuman berhasil mengakselerasi pertumbuhan menjadi 6,04% dari 5,87% pada tahun sebelumnya, didorong konsumsi Ramadhan dan Lebaran yang melonjak. Tekstil dan garmen pun mencatatkan lompatan signifikan ke level 6,04% dari kontraksi 2,64% pada tahun sebelumnya.

Sementara kulit-alas kaki juga mengalami peningkatan menjadi 6,95% dari 5,9% tahun lalu. Namun, sektor strategis lainnya justru menunjukkan sinyal pelemahan: logam dasar melambat ke 14,47% dari 16,57%, dan yang lebih mengkhawatirkan, mesin-perlengkapan terkontraksi -0,65%.

Realitas pahit mulai terkuak ketika dorongan musiman menghilang. Subsektor makanan-minuman yang menyumbang 7,2% terhadap PDB dan penyerap 4,39% tenaga kerja nasional diperkirakan akan mengalami perlambatan tajam pada kuartal II 2025 seiring berakhirnya momentum konsumsi yang bertepatan dengan hari raya keagamaan. Lebih mengkhawatirkan, serangkaian indikator utama menunjukkan manufaktur Indonesia sedang memasuki fase kontraksi yang sistemik.

Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia terjerembab dari 47,4 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni 2025, menandakan kontraksi akibat melemahnya permintaan ekspor dan domestik yang diperparah ketidakpastian regulasi pemerintah. PMI versi Bank Indonesia pun merosot menjadi 50,89 pada Kuartal II 2025 dari 51,67 pada kuartal sebelumnya. Meski masih ekspansif, namun hampir seluruh komponennya menurun: volume pesanan anjlok 1,84 poin, penerimaan input turun 0,28 poin, persediaan turun 1,36 poin, dan penyerapan tenaga kerja menurun 1,74 poin.

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) ikut menurun dari 52,11 pada Mei menjadi 51,84 pada Juni, meski komponen pesanan (54,21) dan persediaan (53,70) masih bertahan di zona ekspansif. Erosi kepercayaan industri ini tak lepas dari badai ketidakpastian global, khususnya konflik di Timur Tengah yang mengguncang stabilitas rantai pasok global.

Perlambatan industri manufaktur berpotensi menciptakan efek domino yang negatif. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi 19,25% terhadap PDB Indonesia, sektor ini menyerap 13,4% tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar ketiga setelah sektor pertanian-kehutanan-perikanan (28,5%) dan perdagangan besar eceran (19,3%). Kontraksi di sektor industri manufaktur berpotensi menghantam jutaan pekerja dan memperburuk daya beli masyarakat yang sejauh ini sudah terhimpit.

Dalam pusaran ketidakpastian ini, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan protektif yang berpotensi menjadi katalis pemulihan. Perpres No. 46/2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengubah dari sistem penalti menjadi insentif, mewajibkan pemerintah, BUMN, dan BUMD memprioritaskan produk ber-TKDN dan PDN. Paralel dengan ini, revisi Permendag No. 8/2024 yang dipecah menjadi sembilan aturan baru bertujuan membentengi pasar domestik dari serbuan impor murah yang merusak daya saing industri lokal.

Langkah strategis lainnya adalah relokasi pelabuhan masuk impor untuk produk elektronik, tekstil, dan kosmetik ke Sorong, Bitung, dan Kupang sebagai upaya sistematis mengurangi banjir barang impor berkualitas rendah yang selama ini menggerogoti industri domestik. Meski demikian, efektivitas kebijakan-kebijakan ini sangat bergantung pada eksekusi yang konsisten dan monitoring ketat agar tidak melahirkan birokrasi baru yang justru menghambat daya saing industri nasional.

Pertanian

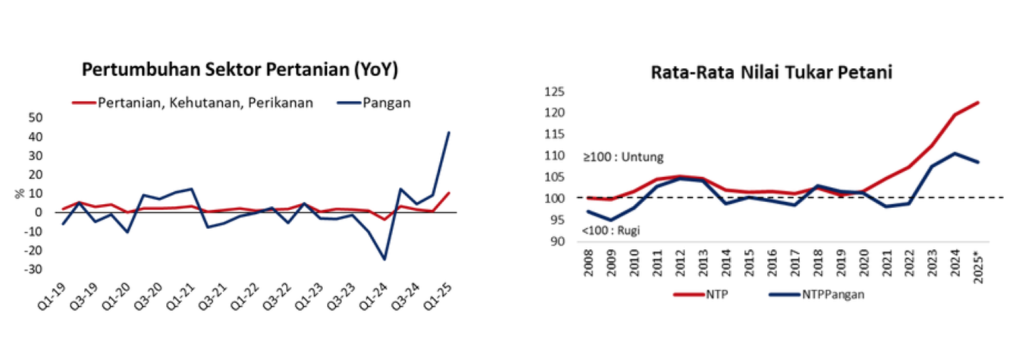

Kebijakan sektor pertanian Indonesia kini mulai menunjukkan arah perbaikan. Hal ini tercermin dari pertumbuhan sektor pertanian mencapai 10,45% pada kuartal pertama 2025 dan indikator kesejahteraan petani meningkat setelah hampir dua dekade hidup di level yang marjinal. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian ini sebagian besar disebabkan oleh efek dasar rendah pasca dampak El Niño 2024.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga petani menunjukkan tren perbaikan. Meningkatnya NTP didorong oleh kenaikan NTP di sektor perkebunan dari 149.4 pada Juni 2024 menjadi 158.01 pada Juni 2025. Ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas seperti Kopi, Kelapa, Kelapa sawit dan Karet. NTP sektor pangan pun menunjukkan tren perbaikan selama 1 semester 2025 setelah kebijakan penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500/kilogram di implementasikan. NTP pangan pada Juni 2024 mencapai 106, naik menjadi 109.24 per Juni 2025.

Penyesuaian harga GKP tidak hanya berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani pangan, namun juga memperkuat stok cadangan beras nasional (CBP) hingga level tertingginya. Stok cadangan beras pemerintah sebesar 4,2 juta ton pada Juli 2025, dimana 2,7 juta ton berasal dari penyerapan dalam negeri.

Namun, dibalik berlimpahnya stok CBP, menyimpan sejumlah persoalan penumpukan stok di Gudang yang akan berdampak pada peningkatan biaya perawatan gudang dan logistik serta penurunan kualitas beras. Sementara disisi penyalurannya belum optimal. Realisasi penyaluran bantuan pangan baru sekitar 11,3 ribu ton dan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) baru 181 ribu ton. Perlu ada upaya percepatan penyaluran beras CBP untuk stabilisasi harga di tengah kenaikan harga beras di konsumen dan menjelang panen raya kedua yang mulai berlangsung pada Agustus.

Target ambisius peningkatan produksi beras menjadi 33,5 juta ton pada 2026 untuk mengurangi ketergantungan impor menyimpan konsekuensi acaman konversi lahan hutan. Kebutuhan lahan yang masif untuk memenuhi target produksi menciptakan tekanan terhadap kawasan hutan yang tersisa, sehingga menimbulkan paradoks ekonomi antara pencapaian kedaulatan pangan dan pelestarian lingkungan yang dapat mengancam komitmen Indonesia terhadap konservasi hutan dan target pengurangan emisi karbon.