Ancaman eksploitasi oleh perusahaan masih terus mengancam ekosistem gambut. Dampaknya bukan hanya pada ekosistem di dalamnya, tetapi juga meluas ke kehidupan masyarakat yang bahkan tidak bersinggungan langsung.3 Mereka akan merasakan banjir berkepanjangan saat musim hujan, sementara asap karhutla tinggal menunggu giliran untuk muncul saat kemarau tiba. Masalah ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan..

Bukan Peristiwa Musiman

Banjir di lahan gambut bukanlah bagian dari siklus hidrologis alami, melainkan dampak ekologis oleh aktivitas manusia. Fenomena ini adalah hasil dari perubahan tata kelola lanskap, termasuk peran pemerintah dalam memberikan izin yang diikuti oleh aktivitas perusahaan ekstraktif. Beberapa kasus bahkan menunjukkan banjir dapat terjadi tanpa didahului hujan deras. Perubahan susunan tanah gambut di daerah pesisir menjadi alasan utama fenomena ini.

Penting untuk diingat bahwa ekosistem gambut tidak hanya tersebar di area pedalaman saja. Banyak area KHG di Indonesia membentang di kawasan pesisir. Ketika lahan gambut pesisir mengalami penurunan muka tanah, air laut akan semakin mudah masuk ke daratan dan mencemari sumber air tawar. Selain itu, struktur lahan yang rusak tidak lagi mampu menahan air pasang.

Banjir rob di Kota Dumai dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, menjadi contoh nyata dari dampak ini. Penurunan muka tanah gambut berkontribusi langsung pada fenomena rob yang berdampak langsung pada warga. Air laut yang masuk ke area perkotaan merusak kendaraan dan benda berbahan besi lainnya, serta mengganggu arus lalu lintas

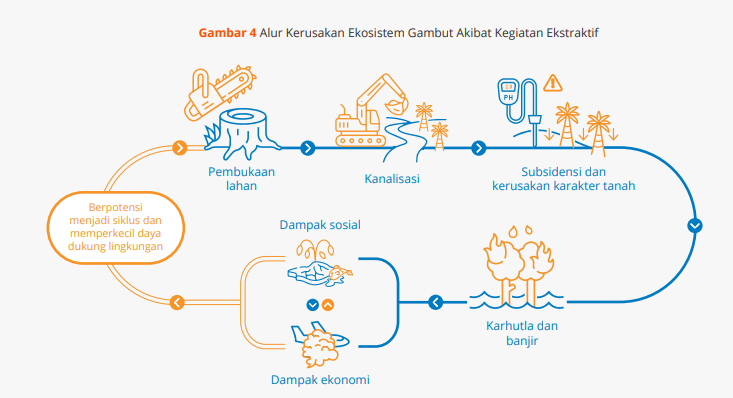

Efek Domino Kerusakan Ekologis

Ekosistem gambut adalah sebuah sistem yang terbentuk secara alami. Oleh karena itu, perubahan pada satu wilayah kesatuan hidrologisnya akan menciptakan efek domino ke wilayah sekitarnya. Air limpasan banjir yang sangat asam akan mengalir ke area yang lebih rendah—termasuk pemukiman, aliran sungai yang lebih besar, ataupun lahan basah mineral dengan tingkat keasaman yang lebih netral.

Meskipun ekosistem ini harusnya tergenang, banjir berulang dan berkepanjangan yang melebihi daya tampung aslinya dapat mengganggu keseimbangan hidrologi gambut. Banjir akibat degradasi juga memicu dekomposisi anaerobik, yaitu proses pembusukan sisa-sisa tumbuhan tanpa udara. Proses ini melepaskan gas rumah kaca berbahaya seperti metana (CH4), serta berbagai zat asam dan beracun ke dalam air.

Gambut yang mengering setelah banjir akan menjadi sangat rentan terhadap kebakaran. Kebakaran ini menghasilkan kabut asap (haze) yang bisa meluas, berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan memengaruhi aktivitas ekonomi, seperti transportasi dan pariwisata.

Asapnya juga berkontribusi pada pelepasan karbon secara masif ke atmosfer.5 Selain mempercepat perubahan iklim, banjir pada lahan gambut terdegradasi membawa sedimen, polutan, dan logam berat yang merusak struktur tanah. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan kesuburan tanah akibat pencucian nutrisi (eutrofikasi) dan akumulasi bahan beracun.

Masuknya air asam ke ekosistem yang tidak sesuai dengan kondisi alaminya dapat mengganggu tatanan kehidupan biota air maupun vegetasi lain di sekitarnya. Ikan, amfibi, serangga air, mikroorganisme, dan beragam tanaman yang sensitif dengan perubahan ini berpotensi mati. Sebagai contoh, pembuatan kanal sepanjang 187 km pada masa megaproyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG), menyebabkan kematian ikan secara massal di Sungai Mangkatip dan anak-anak sungai Barito pada tahun 1997. Hal ini terjadi karena lapisan pirit yang terekspos ke udara dan bercampur dengan air, menghasilkan bermacam jenis asam beracun.

Jika air banjir ini masuk ke area pertanian, petani akan menghadapi konsekuensi tidak hanya pada lingkungan, namun juga sosial dan ekonomi. Air gambut yang membawa senyawa fenolik dan bahan organik lainnya, bersifat korosif terhadap tanah pertanian. Hal ini mengganggu fungsi mikroorganisme tanah yang penting untuk kesuburan, seperti bakteri pengurai dan pengikat nitrogen.

Akibatnya, tanaman pertanian berpotensi kekurangan nutrisi esensial untuk tumbuh dan masyarakat yang bergantung pada lahan gambut untuk agrikultur akan menghadapi penurunan produktivitas akibat kerusakan tanah dan banjir berulang.

Saat ini terjadi, petani berpotensi mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain kegagalan panen, mereka juga harus mengeluarkan biaya untuk memulihkan kondisi tanah, misalnya dengan menebarkan kapur dolomit. Namun, masalah finansial pada petani di Indonesia tidak mudah diselesaikan.

Bagi petani yang memiliki akses modal, hal ini mungkin bukan masalah besar. Namun, bagi petani gurem, masalah ini bisa menjadi jeratan baru yang mendorong mereka untuk mengubah mata pencaharian dan bergantung pada perusahaan ekstraktif. Hal ini menciptakan lingkaran setan ketergantungan yang baru.

Daya dukung lingkungan memiliki batasan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Degradasi berkelanjutan berpotensi mencapai titik kritis. Ketika tanah semakin tidak subur, air tercemar, dan intensitas bencana alam meningkat, sumber daya untuk pertanian akan semakin menipis. Kondisi ini berpotensi memicu peningkatan konflik terkait sumber daya dan menciptakan tantangan kemanusiaan yang lebih luas, melampaui sekedar dampak ekonomi.

Sebagai contoh, di Kalimantan Selatan, banjir akibat rusaknya ekosistem gambut pada tahun 2021 merendam 226.905 hektare lahan. Bencana ini menyebabkan kerugian ekonomi hingga Rp1,34 triliun dan memaksa lebih dari 39.000 orang mengungsi.7 Analisis citra satelit menunjukkan bahwa wilayah banjir tersebut berada di dalam KHG yang telah dikuasai oleh konsesi tambang dan sawit.