Temuan

Meski terjadi pada dua musim yang berbeda, karhutla dan banjir adalah dua fenomena yang saling berkaitan. Faktanya, area gambut yang mengalami kebakaran berulang sangat rentan terhadap penurunan muka tanah gambut (subsidens). Selain itu, daya serap air gambut juga terus menghilang. Akibatnya, semakin terdegradasi gambut, semakin besar pula kemungkinan terjadinya banjir yang lebih parah di kemudian hari.

Sebagai gambaran, Pantau Gambut mencatat bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2023, total 3 juta hektare dari total 24 juta hektare area KHG di seluruh Indonesia telah terbakar. Luas ini setara dengan 45 kali Provinsi Jakarta. Kebakaran besar tersebut terjadi terutama pada tahun-tahun El Niño, seperti 2015, 2019, dan 2023. Sebuah ironi besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan di Indonesia, mengingat ancaman asap dan banjir yang juga berkelanjutan.

Konsesi Sebagai Sumber Banjir

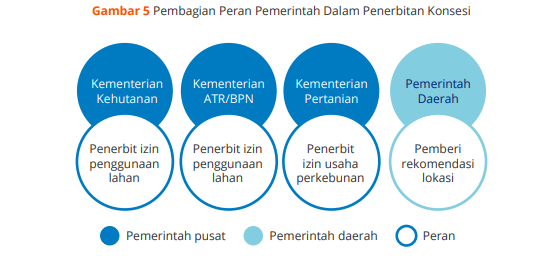

Konsesi ekstraktif di lahan gambut memerlukan drainase intensif untuk mengeringkan lahan sebelum dapat ditanami. Proses eksploitasi ini diawali dengan penerbitan konsesi yang diberikan oleh pemerintah, yang melibatkan Kementerian Kehutanan (sebelumnya KLHK) dan Kementerian ATR/BPN, yang bertanggung jawab terhadap penerbitan izin penggunaan lahan. Sementara, Kementerian Pertanian berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan dan standar ISPO yang dipakai perkebunan sawit.

Pemerintah daerah juga berperan dengan memberikan rekomendasi izin lokasi dan izin prinsip, termasuk perubahan tata ruang. Setelah konsesi diterbitkan, perusahaan akan mengeringkan lahan dengan melakukan pembalakan pohon dan membangun jaringan kanal yang mengalirkan air keluar dari kawasan hidrologis.

Di ekosistem gambut yang belum terganggu, air bergerak perlahan melalui pori-pori gambut, memungkinkan vegetasi menyerap dan melepaskan kelembapan melalui proses evapotranspirasi. Namun, kanal buatan dalam konsesi aliran air ke sungai-sungai terdekat mempersingkat waktu yang dibutuhkan air untuk mengalir dari titik tertinggi ke terendah.

Akibatnya, curah hujan yang seharusnya terserap secara bertahap kini menjadi limpasan permukaan dalam volume besar, memicu banjir bandang di daerah hilir.

Hilangnya vegetasi asli gambut juga memperparah banjir. Hutan gambut alami memiliki sistem perakaran dalam dan kanopi lebat yang efektif menahan air hujan (intersepsi) dan melepaskan kelembapan ke atmosfer melalui transpirasi. Ketika perusahaan mengubah hutan gambut menjadi perkebunan monokultur (seperti sawit atau akasia), kemampuan ini menurun drastis.

Studi oleh Jauhiainen et al. (2016) mengungkapkan bahwa proses evapotranspirasi di perkebunan sawit jauh lebih cepat. Artinya, lebih banyak air hujan yang langsung mengalir di permukaan tanah, bukan diserap oleh vegetasi atau gambut.

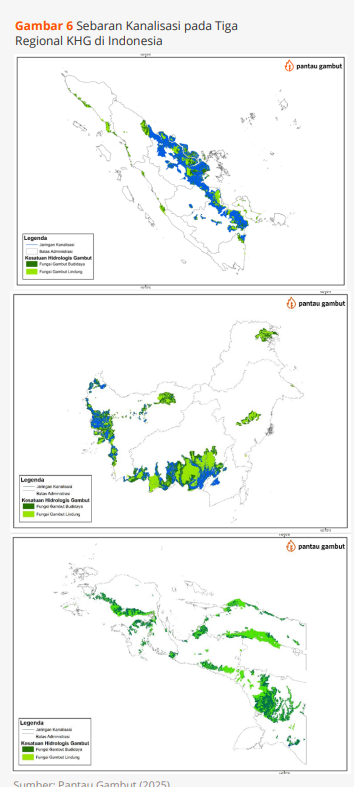

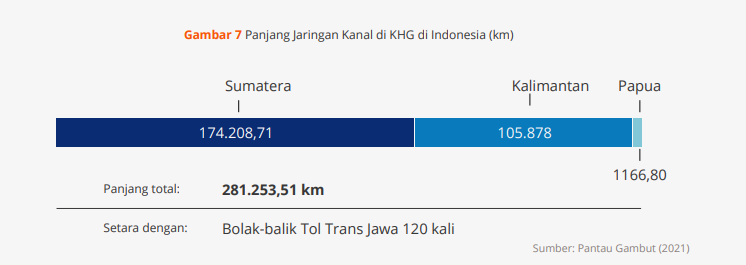

Selain itu, akar tanaman monokultur yang dangkal tidak mampu menstabilkan struktur gambut sehingga mempercepat erosi dan menumpuk sedimentasi yang menyumbat sungai. Pada studi ini Pantau gambut mencatat bahwa praktik kanalisasi oleh perusahaan masih terus berlangsung. Kami menemukan jaringan kanal sepanjang 281.253,51 km yang

membentang di Regional Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Angka ini setara dengan bolak-balik Banyuwangi-Merak via Tol Trans Jawa sebanyak lebih dari 120 kali.

Pembuatan kanal yang masif ini berkorelasi kuat dengan kerusakan akibat konsesi di atasnya. Kami mengidentifikasi sejumlah perusahaan pemegang konsesi sawit dan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dicurigai sebagai penyebab kerusakan gambut.

Perusahaan-perusahaan ini teridentifikasi meningkatkan kerentanan banjir di sejumlah KHG di Indonesia, terutama KHG prioritas seperti Sungai Sugihan– Lumpur (Sumatera Selatan) dan Sungai Kapuas–Barito (Kalimantan Tengah).

Luasan area yang terdampak banjir pada KHG Sungai Sugihan–Lumpur sendiri mencapai 427.759 hektare, menjadikannya salah satu KHG dengan risiko banjir tertinggi di Indonesia. Akibat penguasaan lahan gambut oleh perusahaan melalui berbagai izin, bencana banjir kini menjadi langganan tahunan di sejumlah wilayah.

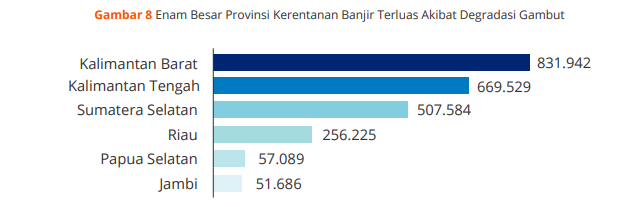

Provinsi-provinsi seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Riau, Papua Selatan, dan Jambi adalah contoh daerah yang tingkat kerawanan banjirnya sangat tinggi akibat rusaknya gambut oleh aktivitas perusahaan. Salah satu contoh nyata di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Banjir kini hampir menjadi rutinitas tahunan di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak ini.

Sumatera Kalimantan Papua Gambar 7 Panjang Jaringan Kanal di KHG di Indonesia (km) Bolak-balik Tol Trans Jawa 120 kali Panjang total: 281.253,51 km Setara dengan: Sumber: Pantau Gambut (2021) Gambar 8 Enam Besar Provinsi Kerentanan Banjir Terluas Akibat Degradasi Gambut Kalimantan Barat 831.942 Kalimantan Tengah 669.529 Sumatera Selatan 507.584 Riau 256.225 Papua Selatan 57.089 Jambi 51.686 Sumber: Pantau Gambut (2025) pantaugambut.id | 13 Sebagian besar wilayah Kubu Raya merupakan area gambut yang kini telah diubah oleh aktivitas perusahaan. Kerusakan lahan gambut di sini ditandai dengan mengeringnya lahan akibat kanalisasi, dan meluasnya area terbakar setiap tahun karena aktivitas pembersihan lahan.

Skala dan Distribusi Kerentanan Banjir di Dalam Konsesi

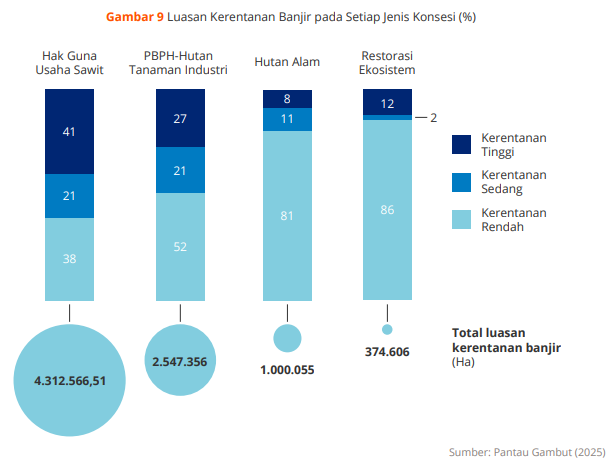

Temuan Pantau Gambut menunjukkan bahwa seluruh jenis konsesi di KHG, baik HGU sawit maupun PBPH, memiliki skala kerentanan banjir yang luas dan sistemik. Hingga Juli 2025, Pantau Gambut mencatat adanya penguasaan 8,3 juta hektare KHG oleh 936 konsesi, yang terdiri dari konsesi Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Hutan Alam (HA), dan Reklamasi Ekosistem (RE). Semuanya tersebar di tiga regional utama, yakni Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

Yang lebih memprihatinkan, 41% lahan HGU dan 27% lahan PBPH Hutan Tanaman Industri (HTI) di KHG memiliki kerentanan banjir tinggi. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kehadiran perusahaan yang mengubah lanskap gambut menjadi lahan pertanian monokultur, memicu kerusakan yang ada.