Konsesi HGU sawit mendominasi peta kerentanan banjir di area seluas lebih dari 4,3 juta. Model produksi sawit secara monokultur dan drainase intensif menjadi penyebab utama penurunan fungsi resapan gambut. Sistem ini, tidak hanya mengalirkan air keluar dari blok tanam melalui kanal, tetapi juga menurunkan muka air tanah secara signifikan, mengeringkan lapisan gambut dan menghilangkan daya serapnya.9 Hal serupa terjadi pada konsesi PBPH seluas 2,5 juta hektare yang umumnya ditanami pohon Akasia dan Eukaliptus.

Tingginya kerentanan banjir di wilayah ini disebabkan oleh volume air yang tidak tertampung akibat hilangnya fungsi ekosistem penyangga. Kondisi ini menegaskan bahwa pengeringan lahan gambut untuk PBPH memperparah kerentanan wilayah terhadap genangan berkepanjangan, terutama saat curah hujan tinggi dan pasang surut air laut di daerah pesisir.

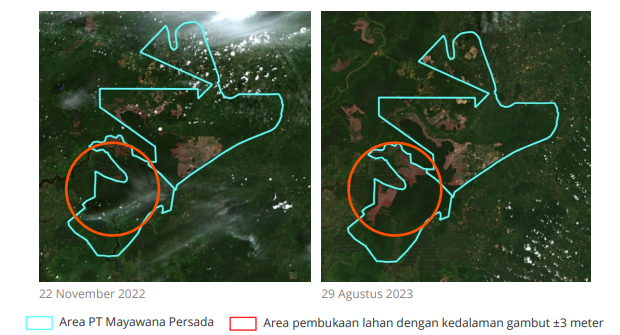

10 Pantau gambut menilai bahwa kerusakan lahan gambut akibat pengeringan di area konsesi sangat mengkhawatirkan. Banyak lahan gambut, terutama di Regional Sumatera dan Kalimantan, telah dibuka dan dikeringkan melalui pembangunan kanal. Contoh terbaru terjadi pada 2023-2024 ketika perusahaan PBPH PT Mayawana Persada di Kalimantan Barat, melakukan deforestasi dan pengeringan lahan lewat kanalisasi untuk mengubahnya perkebunan monokultur.11 Ironisnya, lokasi ini merupakan habitat orangutan dan satwa endemik Kalimatan lainnya yang kini terancam.

Melalui pantauan citra satelit, kami menemukan bahwa PT Mayawana Persada melakukan pembukaan lahan di area gambut lindung dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan membangun jaringan kanal secara masif.

Pembukaan lahan ini membuat area konsesi tersebut masuk ke dalam kategori kerentanan banjir tinggi dan berdampak langsung pada masyarakat setempat yang sebelumnya tidak pernah mengalami banjir.

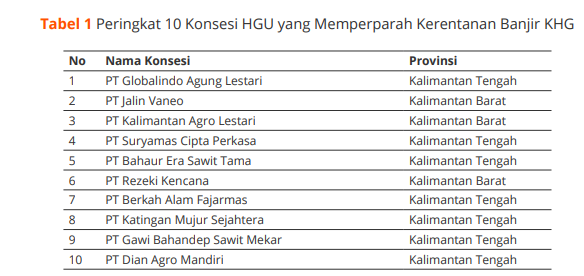

Hal ini menegaskan bahwa bahkan gambut dalam pun kini terdegradasi dan sangat berpotensi terhadap bencana ekologis. 2.3. Identitas Perusahaan Penyebab Kerentanan Banjir 2.3.1. Konsesi HGU Sawit Pantau Gambut mengindentifikasi 243 konsesi HGU perkebunan sawit yang secara signifikan merusak kesatuan hidrologis gambut (KHG) dan memiki kerentanan banjir yang tinggi. PT Global Indo Agung Lestari (Genting Group), PT Jalin Valeo (Pasifik Agro Group), dan PT Kalimantan Agro Lestari (Best Agro Group) menjadi tiga perusahaan utama yang memperluas tingkat kerentanan banjir di KHG di Indonesia.

Ketiganya memiliki sejarah panjang dalam ekspansi perkebunan sawit di lahan gambut. Praktik-praktik perusahaan ini melemahkan fungsi alami gambut sebagai penyerap dan penyimpan air, menjadikannya semakin rawan terhadap bencana hidrometeorologi, khususnya banjir. Tabel 1 Peringkat 10 Konsesi.

Konsesi PBPH

Perusahaan perkebunan kayu yang mendapatkan konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), juga menjadi ancaman serius. Perusahaan-perusahaan ini diberiizin oleh pemerintah untuk menanam satu atau beberapa jenis pohon sebagai bahan baku industri seperti pulp dan kertas.

Berdasarkan hasil identifikasi kami, setidaknya ada 145 konsesi PBPH yang berada di atas area KHG dengan total luasan lebih dari 3 juta hektare yang tersebar di Regional Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Keberadaan konsesi ini tidak hanya mengganggu fungsi alami gambut, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya banjir secara signifikan.

Kami juga mengidentifikasi bahwa konsesi PBPH dengan area operasional yang sangat luas, turut memperparah risiko banjir di kawasan KHG. PT Bumi Andalas Permai (BAP),PT SBA Wood Industries, dan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) kembali menjadi tiga serangkai yang disinyalir menjadi biang kerusakan gambut di area KHG Sungai Sugihan–Lumpur, Sumatera Selatan.

Ketiganya memiliki sejarah panjang yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan-perusahaan ini digugat oleh warga Sumatera Selatan karena wilayah kerjanya secara konsisten menyumbangkan asap karhutla saat musim kemarau sejak tahun 2015. Setiap tahun, mereka harus menghadapi ancaman IInfeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kabut asap tebal dan beracun.

Salah satu penggugat bahkan menceritakan bahwa adik dan sepupunya harus rutin dirawat di rumah sakit setiap minggu karena asma. Neneknya juga harus selalu

menyediakan obat asma Symbicort di rumah. Harga obat ini berkisar antara Rp200.000 hingga Rp800.000, tergantung dosisnya. Ini bukan harga yang murah dan akan terus melonjak jika ketiga perusahaan tersebut terus beroperasi seperti biasa.

Bukan hanya masalah titik api saja yang dibuat tiga serangkai ini. Kami juga menemukan bahwa ketiganya menjadi konsesi dengan area rentan banjir terluas. Ketika intensitas hujan tinggi, air di sekitar KHG Sungai Sugihan–Lumpur terancam tidak lagi terserap dan tertahan, melainkan langsung melimpah, menyebabkan banjir yang merendam permukiman dan lahan pertanian warga.

Ironisnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh ketiga perusahaan ini tidak cukup membuat Pengadilan Negeri (PN) Sumatera Selatan bersedia melanjutkan gugatan. PN memutuskan niet ontvankelijke (NO) yang berarti menunda atau bahkan menggagalkan proses keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut.

Tenggelam dalam Inkonsistensi: Menakar Politik Hukum Pengelolaan Ekosistem Gambut

Meskipun Indonesia memiliki regulasi tentang ekosistem gambut, kerangka hukumnya masih pincang dan meninggalkan celah besar yang justru memperburuk kondisi. Basis regulasi utama yang mengatur pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut di Indonesia saat ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 yang kemudian diubah oleh PP No. 57 Tahun 2016. Namun, PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016. Meskipun pembentukannya dimandatkan oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), PP ini memiliki keterbatasan fundamental.