Analisis Politik Hukum Arah politik

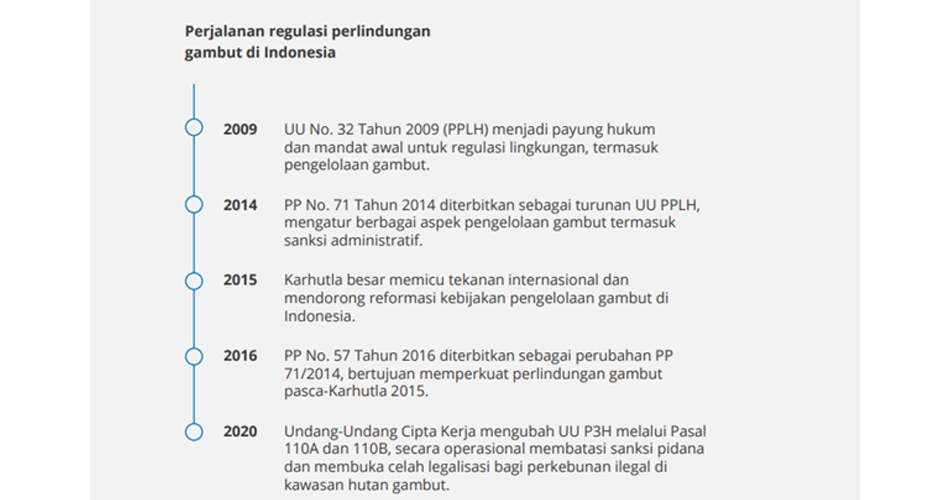

Hukum kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut mulai bergeser pasca-karhutla 2015 dengan terbitnya PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 2014. Perubahan ini, seperti yang tercantum dalam konsiderans, bertujuan untuk memperkuat perlindungan gambut.

Perubahan ini juga merupakan respons terhadap tekanan dunia internasional, khususnya setelah KTT Perubahan Iklim di Paris pada 2015 yang menyoroti Indonesia sebagai salah satu penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia.13 Tuntutan pertanggungjawaban dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang terdampak kabut asap karhutla 2015 turut mendorong lahirnya regulasi ini14, terutama setelah Indonesia meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution pada tahun 2014, setahun sebelum prahara karhutla tersebut terjadi.

Sayangnya, PP No. 57 Tahun 2016 tidak banyak mengubah realitas pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut. Pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut masih terjerat oleh berbagai persoalan normatif, yang paling krusial adalah absennya regulasi setingkat Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengakomodasi perlindungan gambut.

Terlihat jelas bahwa PP No. 57/2016 jo. PP No. 71/2014 memiliki banyak limitasi bahkan pada tataran normatif. Keterbatasan ini diperparah olehsituasi ekonomi-politik yang mengelilingi kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut di Indonesia.

Genangan Inkonsistensi Regulasi dalam Ekspansi Kapital

Di balik setiap regulasi perlindungan gambut, tersembunyi dilema pelik: memilih antara menjaga ekosistem atau memacu laju ekonomi. Realitas ini terlihat jelas pada Pasal 10 Ayat (1) Permenlhk No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut yang mengatur bahwa dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pemulihan atas kebakaran yang terjadi di konsesinya dalam waktu 30 hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka kewenangan pemulihan dialihkan kepada pihak ketiga yang ditetapkan oleh Menteri, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota dengan beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pengalihan tanggung jawab ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 6 Permenlhk yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemulihan. Dari sini, terlihat bagaimana hukum berperan sebagai wadah yang mengkodifikasi kepentingan ekonomi-politik, alih- pantaugambut.id | 21 alih menjadi alat perlindungan lingkungan.15 Hukum, termasuk kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pada akhirnya menjelma ruang negosiasi dan kompromi bagi korporasi ekstraktif. Korporasi mendominasi struktur dan formasi sistem ekonomi dan menguasai 33% lahan atau 6,5 juta hektare lahan KHG di Indonesia.

Pasal-pasal yang seharusnya menjadi jangkar perlindungan ekosistem gambut tidak luput dari intervensi politis para pelaku usaha HGU dan PBPH yang berupaya mengamankan profit mereka di tapak. Dengan demikian, degradasi ekosistem gambut yang kini turut menenggelamkan lahan basah dimungkinkan oleh “genangan” inkonsistensi regulasi yang sengaja dipelihara untuk melanggengkan kepentingan ekonomi-politik segelintir pihak.

Serangkaian kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan oleh korporasi tidak bisa dibaca hanya sebagai pelanggaran normatif, melainkan sebagai konsekuensi logis dari perumusan norma yang penuh dengan ambigu dan tumpang-tindih. Norma-norma ini dipelihara demi kelancaran proses produksi komoditas di ekosistem gambut, yang menjadi frontier atau zona ekstraksi yang menopang ekspansi sirkuit kapital.

Pertama, absennya regulasi setingkat Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengatur pengelolaan dan perlindungan kesatuan hidrologis gambut menjadi akar permasalahan. Hal ini berimplikasi langsung pada dikesampingkannya beberapa ketentuan perlindungan gambut. Berdasarkan teori jenjang norma (stufenbau theory), Peraturan Pemerintah (PP) memiliki kekuatan hukum di bawah UU. Akibatnya, dalam praktiknya, kehadiran UU sering menjadi “senjata pamungkas” yang menganulir ketentuan tertentu pada regulasi di bawahnya.

Konflik regulasi dapat terlihat jelas dari pada penambahan Pasal 110A dan Pasal 110B terhadap UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) melalui Pasal 37 UU Cipta Kerja. Kedua pasal tersebut pada dasarnya mengenakan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha, terutama, perkebunan, di dalam kawasan hutan, yang belum memiliki perizinan berusaha sebelum berlakunya UU Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 17 Ayat (2) UU P3H telah mengatur sanksi pidana untuk kegiatan perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan. Walaupun UU Cipta Kerja tidak menghapus sanksi pidana ini secara formal, kehadiran Pasal 110A dan 110B secara operasional membatasi keberlakuan materiil sanksi pidana tersebut. Hal ini akhirnya menciptakan permasalahan baru yang merugikan lanskap ekosistem gambut.

Inkonsistensi regulasi ini memiliki dampak nyata di lapangan. Analisis Pantau Gambut pantaugambut.id | 20 menunjukkan bahwa dari total 3,3 juta hektare perkebunan sawit tanpa izin di kawasan hutan, sebanyak 407.264 hektare (13–14%) berada di area kesatuan hidrologis gambut (KHG). Lebih parahnya, dari 32 perusahaan sawit yang beroperasi secara ilegal di area KHG, 84% berada di fungsi ekosistem gambut lindung. Pelanggaran ini secara terangterangan bertentangan dengan Pasal 21 PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016, yang secara tegas melarang aktivitas komersial di area tersebut.

Kedua, tidak adanya regulasi setingkat UU berkorelasi langsung dengan terbatasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perlindungan ekosistem gambut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU atau Peraturan Daerah. Sedangkan menurut Pasal 12 UU P3, materi muatan Peraturan Pemerintah (PP) hanya berisi materi untuk menjalankan UU.

Dengan demikian, PP No. 57/2016 yang menjadi acuan utama hanya memuat sanksi administratif dalam konteks penegakan hukum mengingat bahwa mandat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk pembentukan PP tersebut adalah pengaturan sanksi administratif, salah satunya pelanggaran kriteria baku gambut (sesuai Pasal 83 UU PPLH).