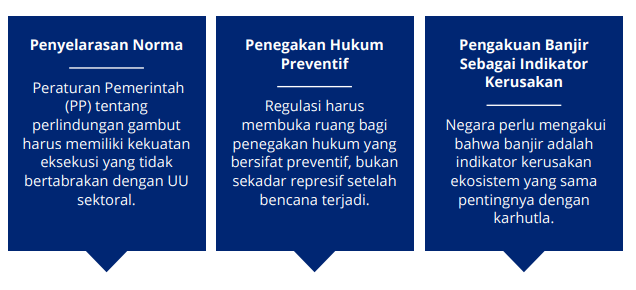

Akibatnya, penegakan hukum perdata dan pidana terhadap perusakan ekosistem gambut akhirnya hanya dapat dilakukan setelah terjadinya bencana, seperti karhutla karena penegakan hukumnya harus “menempel” pada UU sektoral lain, seperti UU Kehutanan dan/atau UU PPLH. Idealnya penegakan hukum perdata dan pidana juga dapat diperlakukan pula terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif yang menimbulkan ancaman serius (abnormally dangerous activity). Misalnya, ketika tinggi muka air tanah (TMAT) terlampaui atau sedimen berpirit terekspos di ekosistem gambut.

Terlihat jelas bahwa PP No. 57/2016 jo. PP No. 71/2014 memiliki banyak limitasi bahkan pada tataran normatif. Keterbatasan ini diperparah olehsituasi ekonomi-politik yang mengelilingi kebijakan perlindungan dan pengelolaan gambut di Indonesia. 3.2. Genangan Inkonsistensi Regulasi dalam Ekspansi Kapital Di balik setiap regulasi perlindungan gambut, tersembunyi dilema pelik: memilih antara menjaga ekosistem atau memacu laju ekonomi.

Realitas ini terlihat jelas pada Pasal 10 Ayat (1) Permenlhk No. P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut yang mengatur bahwa dalam hal pelaku usaha tidak melakukan pemulihan atas kebakaran yang terjadi di konsesinya dalam waktu 30 hari sejak diketahui terjadinya kerusakan, maka kewenangan pemulihan dialihkan kepada pihak ketiga yang ditetapkan oleh Menteri, Pemda Provinsi atau Pemda Kabupaten/Kota dengan beban biaya yang ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pengalihan tanggung jawab ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 6 Permenlhk yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemulihan. Dari sini, terlihat bagaimana hukum berperan sebagai wadah yang mengkodifikasi kepentingan ekonomi-politik, alih- alih menjadi alat perlindungan lingkungan.

Hukum, termasuk kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, pada akhirnya menjelma ruang negosiasi dan kompromi bagi korporasi ekstraktif. Korporasi mendominasi struktur dan formasi sistem ekonomi dan menguasai 33% lahan atau 6,5 juta hektare lahan KHG di Indonesia.

Pasal-pasal yang seharusnya menjadi jangkar perlindungan ekosistem gambut tidak luput dari intervensi politis para pelaku usaha HGU dan PBPH yang berupaya mengamankan profit mereka di tapak. Dengan demikian, degradasi ekosistem gambut yang kini turut menenggelamkan lahan basah dimungkinkan oleh “genangan” inkonsistensi regulasi yang sengaja dipelihara untuk melanggengkan kepentingan ekonomi-politik segelintir pihak.

Serangkaian kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan oleh korporasi tidak bisa dibaca hanya sebagai pelanggaran normatif, melainkan sebagai konsekuensi logis dari perumusan norma yang penuh dengan ambigu dan tumpang-tindih. Norma-norma ini dipelihara demi kelancaran proses produksi komoditas di ekosistem gambut, yang menjadi frontier atau zona ekstraksi yang menopang ekspansi sirkuit kapital.

Arah Perubahan dan Implikasi Reformasi Kebijakan

Kebijakan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem gambut dan mencegah eskalasi bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran, pendekatan politik hukum harus direvisi secara menyeluruh. Hal ini penting untuk dilakukan dengan:

Dengan begitu, bukti kerusakan hidrologis, seperti limpasan air, hilangnya daya serap tanah, atau meningkatnya kerentanan banjir, bisa menjadi dasar tindakan hukum.

Pada akhirnya, hukum lingkungan harus dibebaskan dari logika yang tunduk pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Ekosistem gambut adalah entitas ekologis yang tidak bisa digantikan. Kehancurannya berarti hilangnya fondasi hidrologis dan ketahanan bencana bangsa ini.

Serangkaian kerusakan ekosistem gambut yang dilakukan oleh korporasi adalah konsekuensi logis dari perumusan norma yang penuh dengan ambigu dan tumpang-tindih.

Lampiran

Metodologi

Pantau Gambut melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat kerawanan banjir di tiga regional utama Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pemilihan ketiga regional ini didasarkan pada sebaran area gambut, topografi dan iklim. Pembagian ini memungkinkan analisis yang lebih rinci dan akurat karena setiap wilayah memiliki dinamika lingkungan dan faktor risiko yang unik.

Kami menggunakan Metode Evaluasi Multikriteria (MCE) untuk menilai berbagai faktor secara simultan. MCE telah terbukti efektif dalam berbagai penelitian, terutama karena sekitar 80% data yang digunakan oleh pengambil keputusan terkait dengan aspek geografis. Dalam penelitian ini juga, kami menggunakan metode Expert Adjustment untuk menentukan setiap parameter yang mempengaruhi limpasan banjir.

Penilaian para ahli ini kemudian diintegrasikan ke dalam model prediksi limpasan banjir menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Riset ini juga mengkaji peran konsesi di lahan gambut terhadap degradasi lahan. Kami mengindentifikasi aspek-aspek degradasi lahan gambut seperti kebakaran hutan dan lahan, doferestasi, kanalisasi, dan perubahan tutupan lahan. Degradasi ini menjadi salah satu parameter utama untuk melihat pengaruh kehadiran konsesi terhadap peningkatan kerentan banir di KHG.

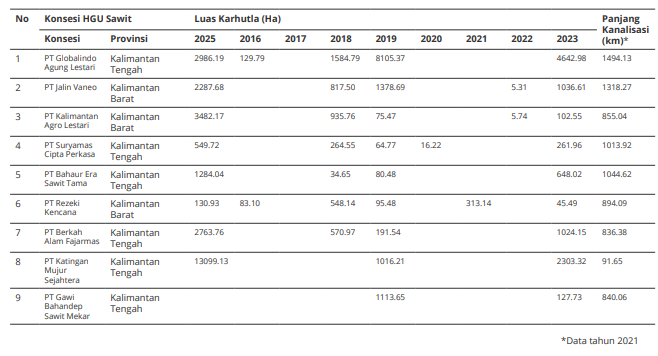

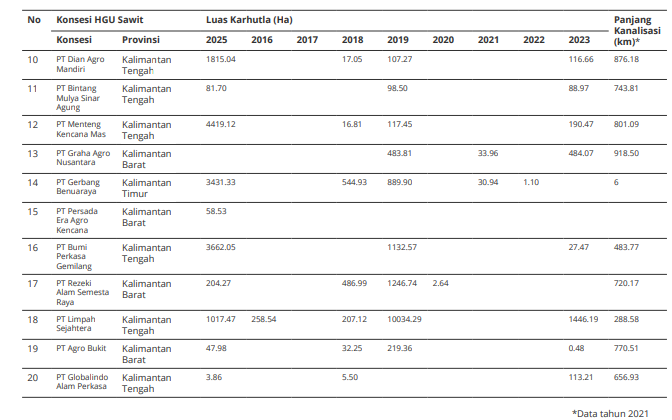

Peringkat 20 Konsesi HGU Sawit dengan Degradasi Tertinggi

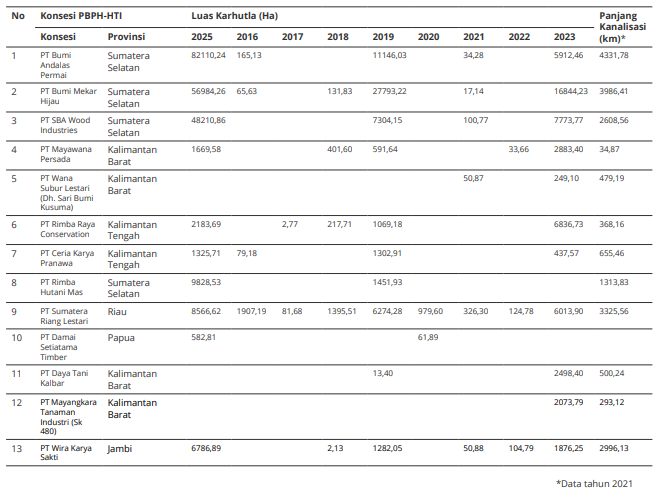

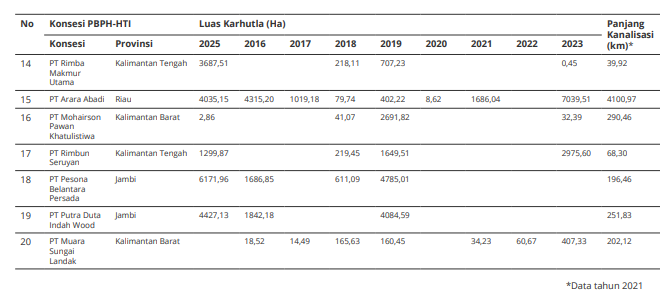

Peringkat 20 Konsesi PBPH dengan Degradasi Tertinggi